Novel

小説

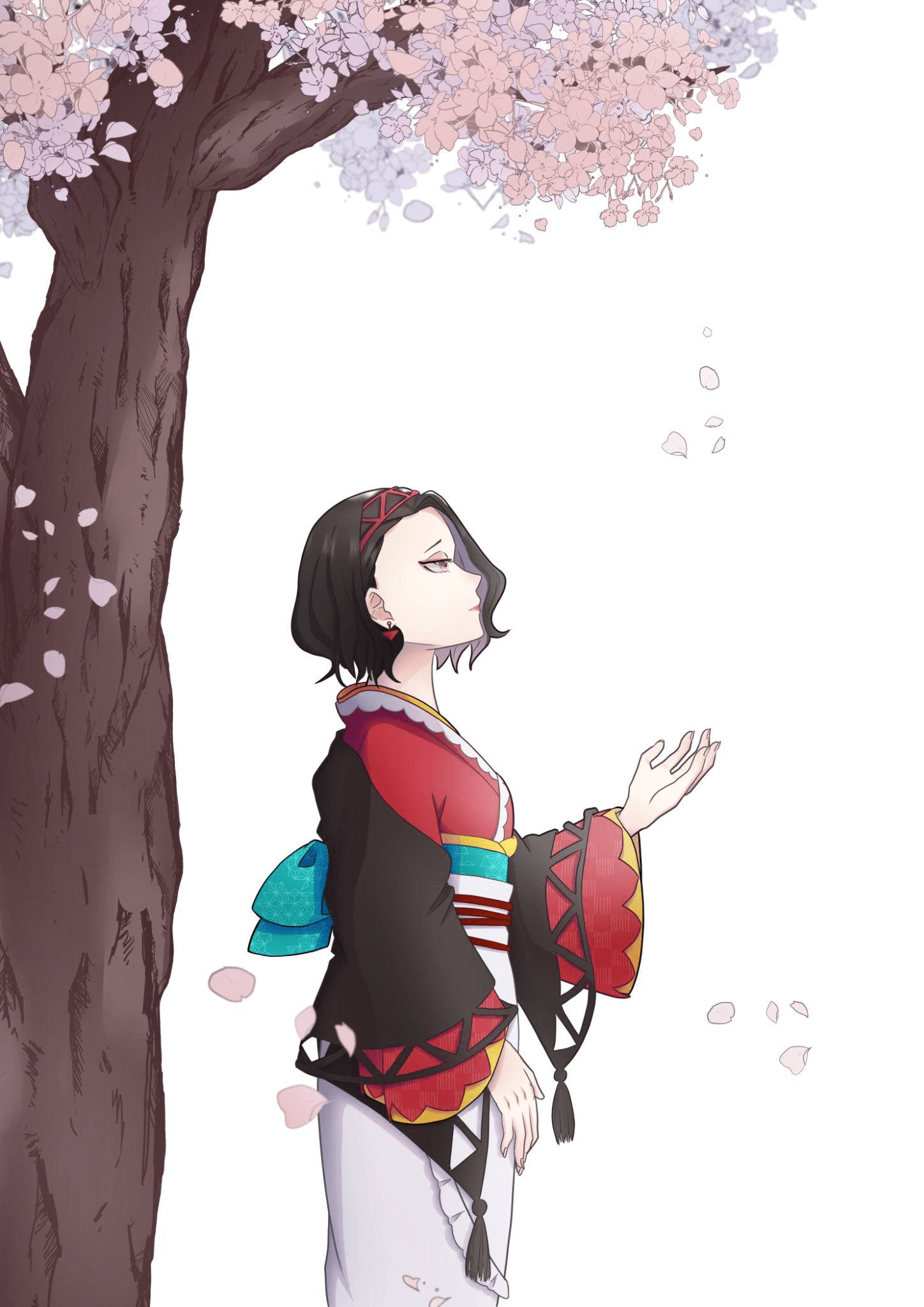

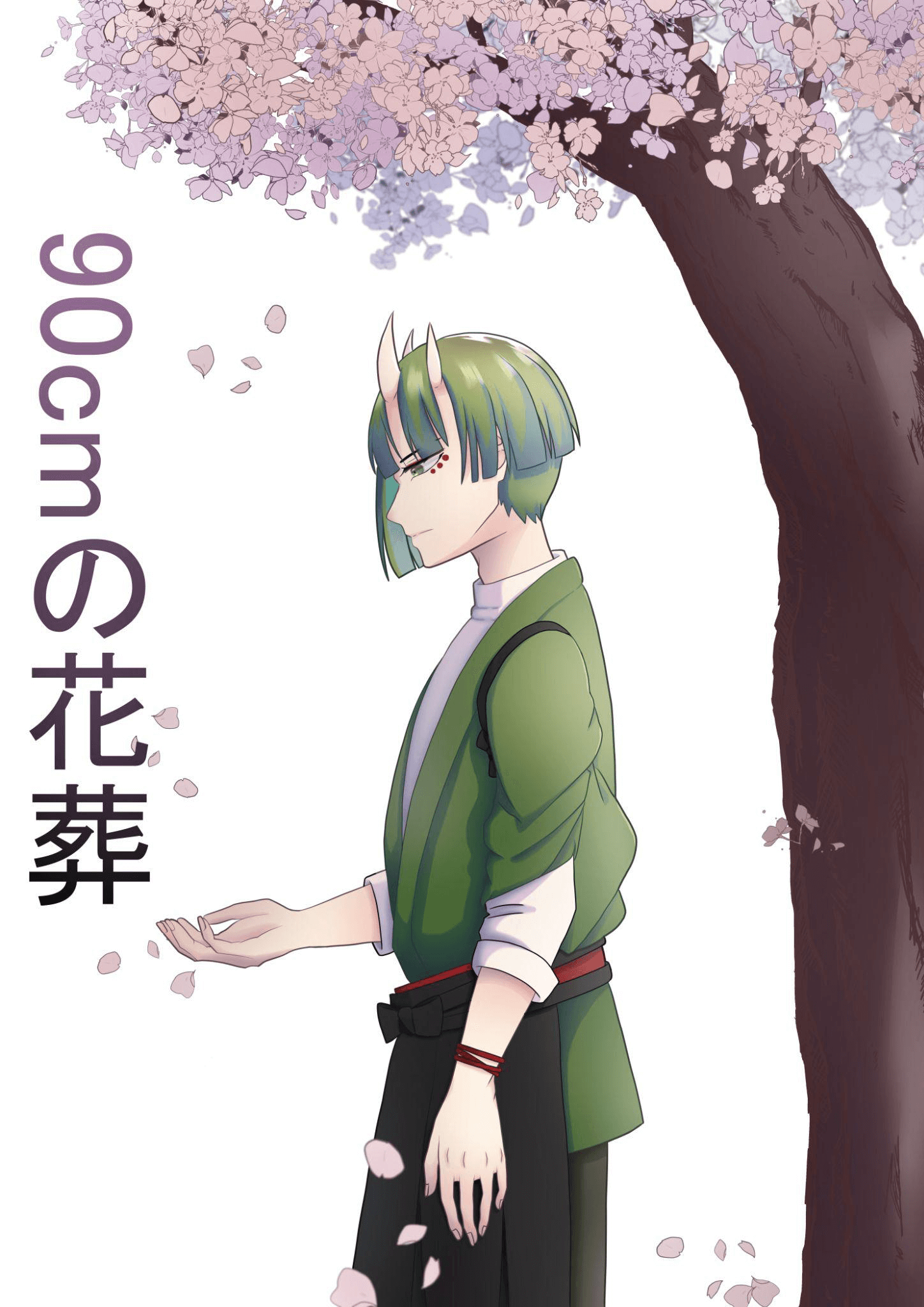

90cmの花葬

花と恋はいつか枯れるものー--。

いつだったか、ふと聞こえてきた言葉。

その言葉が本当なら、この恋にもいつか終わりがくるのだろうか。

雪も解け、次の季節の訪れを感じるようになった穏やかな午後。

今日は朝から非常に混み合い、己を含めた従業員は忙しなかったが、十二時を過ぎたあたりから店内は落ち着きを取り戻し、他の従業員は順に休憩へと入っていった。

己はまだ片付け終わっていない客席の食器を回収し裏へと下げて、布巾でテーブルを綺麗に拭いていく。

その作業を繰り返しながら、風の微かな音さえも聞き取れるほどの心地よい静寂と外から溢れてくる雑踏に耳を傾けていると、その音に埋もれるようにして彼女の微かな声が聞こえてきた。

ちらりと視線を声の方へ向けると、そこには彼女と、男が三人。

左に天狗族が一人、右に鬼族が一人、正面に様相は人間に見える男が一人と彼女を取り囲むように店先に立っているのが見えた。

一人の男が懸命に彼女に話しかけているが、当の彼女は眉をいつもより更に下げ困ったように微笑んでいる。

テーブルを拭いていた布巾をカウンターへと戻し、店先へと足を向ける。

外に出れば、三月のまだ冷たい空気を押しのけるように次の季節を感じさせる暖かな風が身体を包み込んだ。

そして、その風に乗って鼻を掠めた酒の香り。

どうやら三人の男たちは昼間からお酒を飲んでいたようで、酔って彼女に絡んでいるといったところだろう。

男たちは店から出てきた己に気づかずに彼女を口説き落とそうと、必死になって絡んでいた。天狗族の男の手が彼女に触れようとした瞬間に彼女と三人の男たちの間に己の身を滑り込ませ、彼女を背に庇うように立つ。

「申し訳ありませんが、ここはそういうお店ではございません。そのようなサービスをお求めでしたら、それ専門の店舗に行かれてはいかがですか。」

「なんだ、その言い方は!!!こっちは客だぞ!!!客に対してそのような態度をして許されると思ってるのか!!!」

真ん中の男が大声で怒鳴りだしたことに、思わず顰めそうになった顔を何とか耐えて再度男たちに告げる。

「ですから、先程も言った通り、ここはそういうお店ではございませんのでお引き取り願います。」その言葉に真ん中の男が酒で赤らんでいた顔をさらに怒りで染め上げ、己に掴みかかろうと手を伸ばすが、着物に触れる直前で男の手は止まった。

右側に立っていた鬼族の男が慌てて後ろから羽交い絞めにしたのだ。

鬼族の男は酔いが醒めたを通り越して、顔面を蒼白にしながら己に対して謝罪を口にし、未だ暴れる男を引きずりながら天狗族の男と共に逃げるように立ち去って行った。

その様子を遠巻きに伺っていた通行人は疑問符を浮かべながらも足を止めることなく通り過ぎていく。

男たちの背が見えなくなってしばらくたった時、背後から深い吐息が聞こえてきた。

彼女から二、三歩ほど距離を開けながら後ろに振り向くと、彼女は想像通りの安堵の笑みを浮かべており、綺麗な椿色の瞳に己を映していた。

そして、彼女が礼を言おうと口を薄く開き言葉を紡ごうとした時

「店長、邪魔なんで奥に引っ込んでてくれませんか」己の声が彼女の言葉を遮るように重なった。

その言葉を言い終えると同時に、己の鬼としての能力である”風を操る”力で彼女の体に優しく風を纏わせる。

彼女の体に、髪の毛一本にすら傷がつかないよう細心の注意を払いながら、彼女の背を風で押して店の奥へと連れていく。

彼女が物言いたげにこちらに振り向いたが、それを無視して従業員用の扉を風で締める。

その一連の作業が終わってからやっと無意識に潜めていた息を吐き出した。

目を閉じ頭を下げながら、それに合わせるように深くゆっくり空気を吐き出していく。

それを何度か繰り返してから目を開けると、己の足元に一枚の桜の花弁が舞っていた。ツバキカンザクラ。

彼女の名を冠した桜の一種。桜の中でも己が一等好きな品種。

ひらひらと舞っていた花弁は風の波がなくなったようで、そのままゆっくりと己の足元へと落ちていく。

その様子が己が彼女に抱く恋心への手向けのように感じられた。

いつから恋焦がれていたのかと聞かれれば、気が付いたら。もしかしたら、彼女に初めて会ったあの時かもしれないし、店員として働いてしばらくしてからかもしれない。どちらにせよ、気が付いた時から彼女への恋心は燻ぶったままだった。

心に根付いてしまったこの想いを毎日少しずつ殺しては、それ以上の速度で膨れ上がっていく激情。

無意識に手を伸ばしても絶対に届かない距離を意識的に保ちながら、想いを殺しては育て、育てては殺す。

どうしようもない堂々巡りな恋心へと手向けられた花弁。

薄い膜が張った意識の中でそんなことを考えていた己に気が付き、思わず自嘲気味な笑みを零した。

この想いを伝える気はない。

それはこの恋心に気づいた時から決めていたことだった。

感傷に浸る心を無視し、残りの仕事を片付けようと店内へと歩きだした。ああー--、もうじき春が来る。